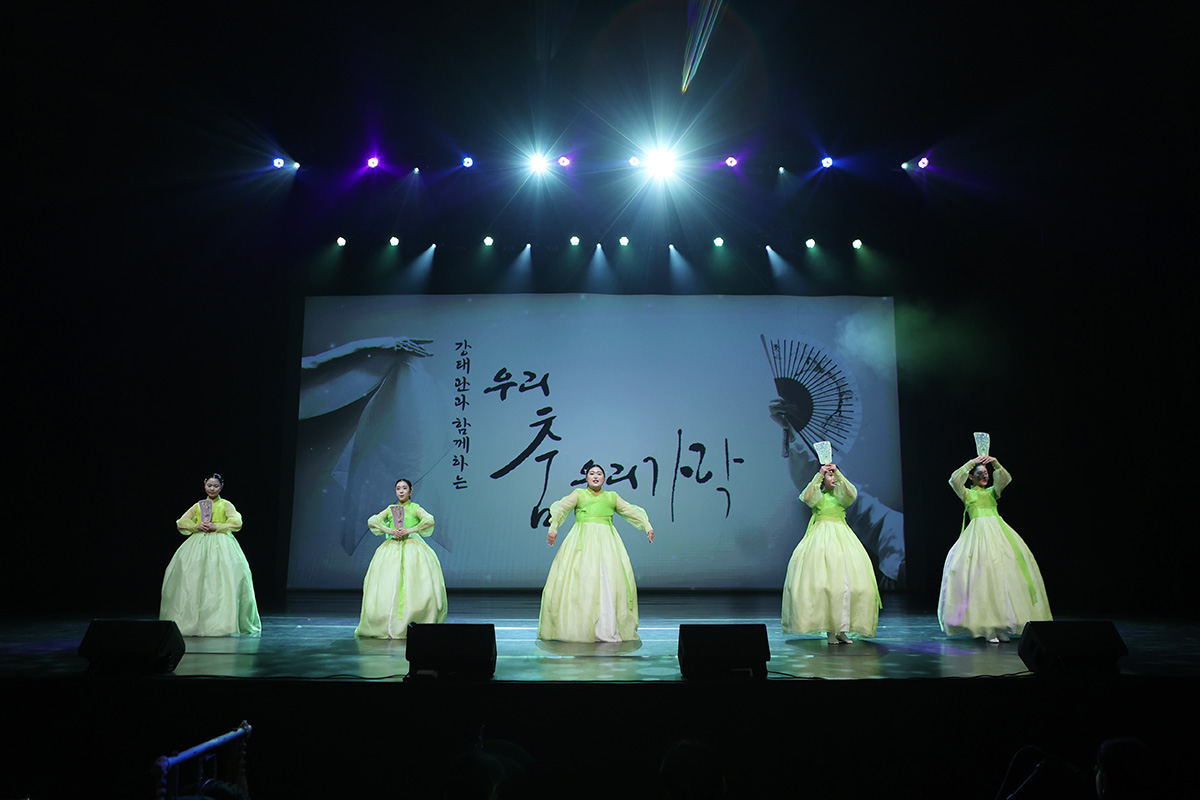

함께 나누는 전통, 고유하기에 남겨지는 것 '강태관과 함께하는 우리 춤, 우리 가락'

2024 송년특집 구민초청 '우리춤 우리가락'

2024년 12월 13일 (금) 19:30 / 아양아트센터 아양홀

주최 : 동구문화재단ㆍ동구팔공문화원

주관 : (사)우리춤협회 대구경북지회

- 글 : 최윤정

- 진행/사진 : 대구문화창작소 이재봉

12월 13일, 아양아트센터 아양홀에서는 동구 구민들을 초청하여 열리는 공연 '강태관과 함께하는 우리 춤 우리 가락'이 상연되었다. 미스터 트롯 및 풍류 대장에 출연하여 인지도를 쌓은 가수 강태관의 한오백년, 대전블루스 등을 노래하며 공연을 장식했고, 한국 고유의 춤과 음악으로 한 해를 보내주는 자리를 만들었다.

흥타령

- 출연 최이정

초등학생 아이 혼자 무대 위로 나와, 환한 스포트라이트를 받는다. 그러나 음악이 흘러나오고 아이의 입에서 나온 목소리는 숱한 연습을 거친 목소리였다. 침착하고 또박또박하게 노랫말을 이어 나가고, 차분하게 내용을 진행한다.

자연스럽고 담백한 기교가 돋보이는 흥타령은 짧은 무대였지만 관객들의 박수와 마음을 모두 앗아갔다.

달빛오작교

- 출연 박은채, 최지원, 박은진, 김지후, 노규리

국악愛숲이 2022년에 발매한 디지털 싱글이며, 대중성과 전통성을 모두 염두에 두고 만들어진 곡이다. 간단한 안무와 동선이 곁들여져 시각적인 퍼포먼스 부분과, 같은 가사가 두 번씩 반복되며 한국어로 이루어진 가사를 한 문장씩 친절히 건네준다.

다섯 명의 목소리가 조화롭게 어우러져 마치 달빛이 쏟아지는 듯한 다리를 눈앞에 그려준다.

달구벌입춤(최희선류)

- 출연 최미나, 정형숙, 강정순, 신수나, 유지홍, 이예승, 권소은

살랑살랑 어깨로 리듬을 타고, 한 발을 내디뎌 몸의 반대 방향을 찍고 원위치로 되돌아온다. 익숙지 않은 발디딤과 함께 활기찬 움직임이 돋보인다. 하얀 수건을 들고서는 아까보다 조심스러워진 몸짓으로 수건을 어르고 달래다가 허리춤을 동여매고는 호방해진 몸짓으로 무대를 누빈다. 각자의 소고 앞에 멈춰서서 채를 먼저 집어 들고는 바닥을 쓸어내며 소고의 쓰임새에 충분한 정당성을 부여한다.

소고, 명주천, 움직임 이 모든 요소가 들어가 있는 달구벌입춤은 절제보다 신명에 더 가깝다. 혼자가 아닌 다수의 등장으로 인해 군무의 질서가 잡히고 독무가 주는 단일한 에너지에서 탈피하여 새로운 느낌을 선사하는 최미나의 달구벌 입춤이다.

흥보가

- 출연 정정미 / 북 최병길 / 아쟁 홍민주

여성의 목소리를 가지고 남성의 선을 타고나 중립의 상태에서 진행되는 정정미 명창의 흥보가는 진행 속도와 무관하게, 이 이야기가 흘러가는 속도는 느릿하지만 확실하게 전개된다. 박을 가르는 톱도 날카롭고, 단 몇 번의 톱질에 박이 쩍-하고 갈라져 내용물을 확인하게 된다.

호탕하고 시원한 캐릭터 구성에 새로우나 정극에 가까운 흥보가를 만날 수 있다.

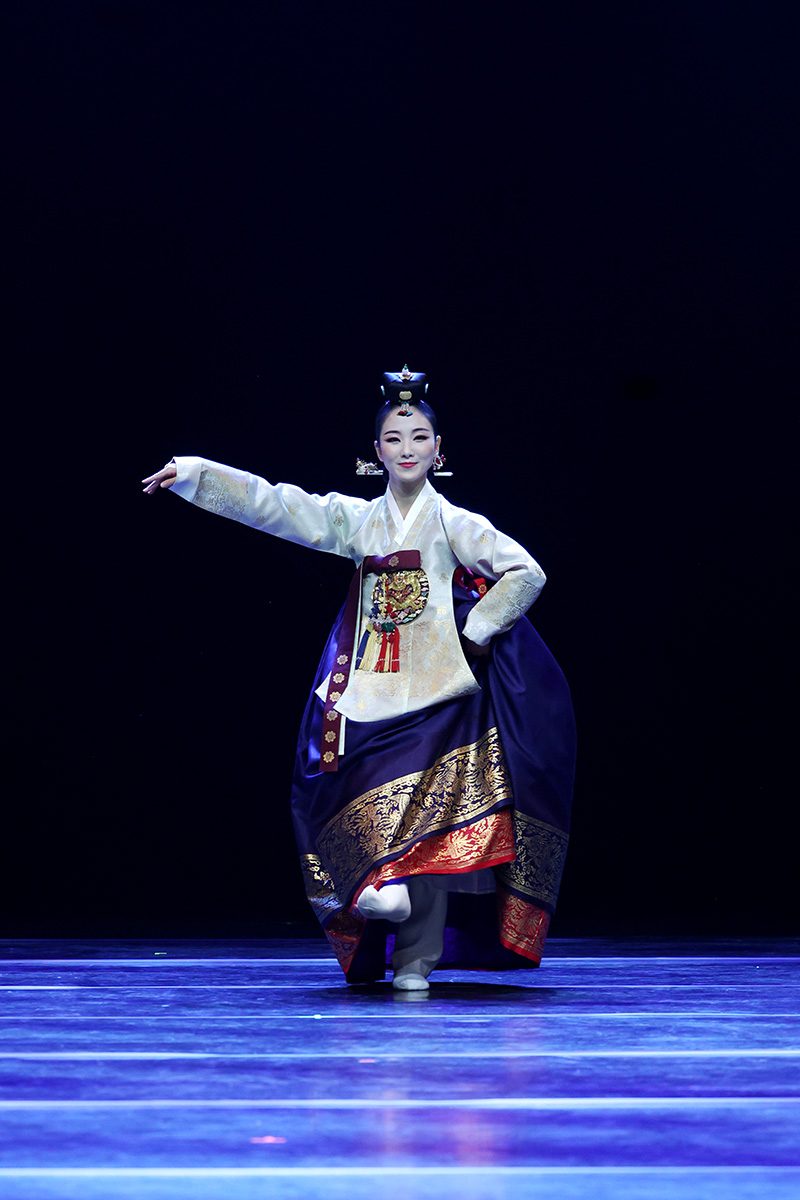

태평무(한영숙류)

- 출연 황윤지

움직임 하나하나에서 순간의 절제가 느껴진다. 힘을 많이 들이지 않고서도 전통춤 특유의 절제를 살리며, 모든 동작들만 놓고 봤을 때는 단절이나 그 연결은 매끄러워 왕비의 품위가 느껴진다.

한 나라의 번영을 위해 노력하고 걱정하는 왕비의 걱정이 담겨 있으며, 이는 불안에서 오는 빠름이 아니라 모든 이를 품고 옮음과 그릇됨을 가려낼 줄 아는 참된 덕목을 갖춘 모습으로 보인다. 진행에 있어 장단이 바뀜에도 이전과 달라지지 않고 여유와 품위를 잃지 않으며 자신이 할 수 있는 최선의 기도를 한다.

승무(이매방류)

- 출연 김묘전, 정형숙, 이선경, 신수나, 신명진, 이석원

북을 무대 한가운데 놓은 채 사방으로 앉고, 무대 중앙에 앉아 있는 하얀 고깔이 고개를 숙인다. 무용수들의 시선이 객석이 아닌 무대 안쪽을 향하고 있어, 자연스레 이들이 내뿜는 에너지 또한 무대 가운데 위치한 남색 옷을 걸친 무용수에게 쏠린다. 사방에 위치한 무용수들의 장삼이 흩날릴 때, 에너지의 파장이 시각적으로 보이는 것처럼 느껴진다.

이내 객석으로 시선을 돌리면서 움직임이 정면을 향하지만, 시선은 자연스레 중앙에 몰린다. 북을 두드리는 소리에 맞춰 장삼이 하늘로 솟고, 이는 경쾌함을 일으킨다. 모든 소리가 잦아들고 무대 위 북소리만이 온전히 남으면, 소리는 빨라지고 무대는 서서히 고조에 이르러 마무리된다.

동백타령 · 사절가

- 출연 정정미, 김수경, 박은채, 황지현, 최지원, 박은진, 김지후, 노규리

동백꽃을 따다 무엇을 할지 얘기하며 설레기도 하고, 동백꽃에 사랑을 빗대어 표현한다. 여인들의 들뜬 마음이 가사를 통해 나타나며, 민요라는 특성 안에서 귀에 익은 형태로 나타난다. 노래 사이사이 관객과 가수의 얼씨구, 좋다 등의 추임새가 들어가 부르는 이와 듣는 이의 흥겨움을 유발한다.

사절가는 한국의 사계절을 한 곡에 모아 여러 가지 단어들로 표현하였다. 봄에서 여름, 여름에서 가을, 가을에서 겨울로 변해가는 계절에 맞게 부르는 이 또한 바뀌며 여러모로 변화를 모색한다. 각 계절 하면 생각나는 단어들을 자연스럽게 엮어 노래로 풀어내어 사계절의 아름다움과 창이라는 특성으로 한국 전통 고유의 아름다움을 함께 표현하려 하였다.

선살풀이춤(장유경류)

- 출연 장유경, 신진숙, 김순주, 김정민, 이나영, 편봉화, 서보근, 변지현, 김현태, 이영재, 김정미, 서상재, 유지홍

직선과 반원, 곡선이 모두 공존한다. 부채도, 갓도, 명주 천도, 두루마기도 전부 하얀 색이다. 무대 위의 이 장면이 현실인지 가상인지 구분이 되지 않을 정도로 인위적이지만, 통일된 색으로 모두가 같은 움직임을 취하는 것은 그림과도 같다. 느리지도 빠르지도 않은 움직임에 갖가지 선과 면이 어울려 펼쳐지는 것이 사람의 움직임으로 그려내는 예술의 정점이라 생각된다.

부채를 펼치는 것에서 절도를, 명주 천을 휘날리는 것에서 비정형화된 모양을, 부채와 천을 합쳐 그 두 느낌을 합쳐 새로운 움직임을 창조해 낸다. 이 모든 분위기에 압도된 채 관객은 무대 전체를 뒤덮은 白에 집중할 수밖에 없다.

.